お世話になっております,小見山です。

最近本当に寒くなってきて,鍋が美味しい季節が来たなと思う反面,

朝のシャワーがキツくなってきたなと思う今日この頃。

先日の日曜,とある方のご紹介で,

コミュニケーションに関するセミナーに参加してきました。

セミナーの冒頭,講師の方は,

「コミュニケーションとは,相対である。」

と定義された上で,

その意味をご説明いただきながら,

実体験を交えたお話を拝聴してきました。

私が理解した限りでは,

対人関係を意識下におけるプラスとマイナスで位置付け,

更に各人の無意識下においても,

感情等をプラスとマイナスで分類するということを基本にして,

意識の視点として,間主観的ではなく,

真に客観的視点を獲得するための手法といったものでした。

抽象的に言うと何だか意味が分かりませんが,

例えば,嫌いな人(意識下のマイナス)との関係を考えた場合,

なぜその人が嫌いなのかという点を見てみると,

例えば,すぐ怒るから話していて不愉快だという感情を意識下に持っていた場合,

例えば,自分も同じように怒ってしまうという短所であったり,

過去親や親しい人から叱責された経験だったり,

あるいは仕事ができる人に対する嫉妬であったり,

何らかの無意識下の感情などが意識下の「嫌い」という感情に繋がっている

という考え方なのかなと理解しました。

確かに自分の短所ってなかなか向き合いづらいですし,

ついつい無視したり抑圧したりしがちですし,

その無意識下に追いやったものが今の自分の人間関係を形成しているというのは,

体感として何となく理解できる気がします。

情けは人のためならず,というやつにも近いかもしれません。

また,我々弁護士は,日々対人関係のもつれた果ての紛争状態に遭遇することが多く,

その紛争解決の手段として裁判という第三者の視点からどのように判断されるのか,

というある種客観的な視点というものを意識せざるを得ません。

そういった環境もあってか,

講師の方が仰っていることが何となく体験として理解することもできました。

例えば,交通事故なんかでは,

よく過失割合で真逆の主張をしてもめることもあれば,

明らかに過失が大きいにもかかわらず,

やたらと一方当事者に対して攻撃的態度を取る方がいらっしゃいます。

多分,何にも考えず,その事象のみをみると,

「どう考えても自分が悪いのに何でこの人は色々言ってくるんだろう,性格が悪いなぁ」とか,

「話の通じてない人なんだなぁ」なんて感情を抱くと思います。

ですが,よくよく考えてみると,

例えば,その方がご結婚されていて,

ご主人,あるいは奥様には頭が上がらないなんて関係性があって,

強く態度に出ておかないと,あるいは自分が悪いとなれば,

家庭内で叱責されてしまうなんて事情があるかもしれません。

きっとそういう方は内心では「やってしまった」という思いを抱えつつ,

攻撃的態度に出ざるを得なかったのかもしれません。

あるいは,単に運転技術に自信があって,

事故自体をきちんと受け入れることができず,

相手を攻撃することでバランスを取ろうとしているのかもしれません。

正直,そんな事情は過失割合には関係ありません。

ただ,事件を解決する上で,特に交渉や和解で解決していく上では,

その攻撃的態度を取っている方と対話をしていかなければならず,

必然的にこの人は何を考えているんだろう

ということを想像しなければならなかったりします。

紛争の相手方という意識下における最もマイナスらしい関係性ですが,

その相手方の無意識下に目を向けるというのは,

確かに相手方を理解する上では必要不可欠ですし,

依頼者であっても,

いまいち本当のことを話してくれていないなと思う時には,

その方の無意識下に目を向けるとともに,

自分の話し方だったり態度だったりを少し変えてみたりと

色々と工夫をしてみたりします。

といっても,正直弁護士なりたての頃はそんなこと考える余裕はありませんでしたし,

今でもできないことの方が多いかもしれません。

講演の内容を完全に理解したわけではありませんが,

普段自分が接している環境や,

日常の会話に至るまで,

無意識下にあったものを可視化,言語化するって大事だなと

改めて思わせていただいた気がします。

たまには,セミナーに参加してみるのもいいかもしれないなと思った出来事でした。

本当に寒くなってきたので,

皆様風邪など引かれませぬようご自愛くださいませ。

令和5年11月吉日

最近気管支炎になった小見山

お世話になっております,小見山です。

最近急に寒くなり,ヒートテックを出そうと思ったら,

夏の断捨離で捨ててしまい,

寒さに耐える冬にしようと思っている今日この頃。

ところで,ボスにお借りしたゴルフセットで

あまり練習もせず何となくやっていたゴルフですが,

最近,と言っても今年の春ですが,

クラブセットを購入しました(ミズノのBRXというシリーズだったはず)。

前々から自分で買わないと練習しないと指導を受けていたものの,

おそらく自分で買うより良いクラブをお借りしていたこともあり,

なかなか買う気にならなかったのですが,

言われたとおりとりあえず購入してみたのです。

すると,あら不思議。

せっかく買ったクラブですし,使いたいからでしょうが,

練習に行くようになりましたね。

先輩の言うことは素直に聞いておくものだと痛感せざるを得なかった出来事でした。

さて,ゴルフといえば,

まだゴルフのゴの字も知らない弁護士1年目か2年目に

打ち込み事故の事案を担当させていただいたことがありました。

今思えば,あの距離を打ち込めるってどんだけ飛んでるんだと思いますが,

当時は普通そのくらい飛ぶものだと思って,

右も左も分からず,担当していたように思います。

打ち込み事故という言葉も知りませんでしたが,

ゴルフを始めるに当たって,

まず最初にしたことがクラブの購入ではなく保険加入だったのは,

この事案を担当させていただいたからに外ありません。

打ち込み事故で怪我をされた場合,

それが知り合いだろうが全く知らない人であろうが,

当然治療費や慰謝料などを請求できることになります。

何にも関係がなかったのに,

突然,ポンっと請求権が発生するわけです。

皆様ご存じ損害賠償請求権ってやつですが,

その発生原因は,不法行為といって民法で定められているんですね。

法学部出身の方なら聞いたことあるかもしれませんが,

民法って眠法と揶揄されるくらい,

なかなかどうして授業が眠くなるものなのですが,

民法のうち,財産法(相続とか離婚の分野を家族法といって,講学上区別します。)の分野は,

つまるところ,誰に何を求めることができて,誰にどんな義務を負うのか,

という観点から世界を見ていく学問分野と言ってよいかと思います。

この誰かに何かを求めることができるぞという権利を請求権,

民法では「債権」と呼び,

誰かに何かをしなきゃいけないんだぜという義務を「債務」と呼びます。

鋭い方はお気づきのとおり,

誰かに何かを求めるというのは,その誰かさんにとっては何かをしなきゃいけないということなので,

この債権と債務は表裏一体で,立場の違いから呼び方が違うだけだったりします。

例えば,コンビニで買い物をした場合,

売買契約の成立によって,

買主は,購入した商品をよこせという売買の目的物引渡請求権を取得し,

売主は,金払えという売買の代金請求権を取得することになります。

上記はいずれも請求権という視点から書いていますが,

言い換えると,買主は,金を払わないといけないという代金支払債務を,

売主は,商品を渡さないといけないという目的物引渡債務をそれぞれ負担する

ということになるわけです。

何だか小難しい話ですが,これが眠法なんですね。

ただ,民法上,今言った債権や債務を発生させる原因は,

実は4種類しかありません。しかも現実的にはほぼ2種類しか使いません。

というのも,先ほどの例にも出てきた日々のお買い物やら,

それこそゴルフ保険なんかも,

誰かに何かと約束して,その約束どおりに事を進めるという点では同じで,

これを「契約」といいます。

債権の発生原因ランキング圧倒的第1位です。

お買い物なら売買契約であることが殆どでしょうし,

ゴルフ保険も保険契約の一種です。

世の中の殆どの債権債務は契約から発生するといっても過言ではありません。

契約は当事者間の合意によるものであり,

原則として,いつどこで誰とどんな契約しようが自由なので(契約自由の原則といって民法の基本原則として勉強するワードです。),

契約の種類は本当に多種多様です。インターネットが普及してからは,加速度的に色々な契約類型ができている気がします。

債権の発生原因は4つと言っても,そのうちの1つである契約が

極めて多種多様であるため,色々小難しいわけですね。

実際の弁護士業務でも,

この契約によって,当事者はどんな権利を得て,

どんな義務を負うのだろうかということを考えたりします。

次いで,先ほどの打ち込み事故でも出てきましたが,

不法行為です。

相手自身や相手の物を傷つけたりすると,

これを賠償せいというのが不法行為で,

打ち込み事故のほか,交通事故なんかが典型的です。

契約が合意によるものですから,

基本的に契約締結前に何らか社会的接触を前提とします。

コンビニだとその接触はだいぶ薄いですが,

保険契約や家を借りますなんて場合には,

契約前に色々と説明を受けたりだなんだとありますよね。

これに対し,不法行為は,社会的接触を前提とせず,

法益侵害行為があれば発生します。

先ほどの打ち込み事故でも言ったとおり,

知り合いだろうが知らない人だろうが,

打ち込まれて怪我したら発生するんですね。

要するに合意があろうがなかろうが発生します。

詳細は割愛しますが,合意がなくても発生するぜという点では,

不当利得や事務管理も同じです。

このように,契約は,約束して発生するので「約定債権」,

その他の不法行為等を民法が定めた債権という意味で,

「法定債権」と呼んで講学上区別します。

だからなんだと言われたらそれまでなんですが,

ここまでの話をまとめると,

民法は,世の中を権利と義務という観点から見ていくもので,

権利と義務,つまり債権債務の発生原因は,

約定債権である契約と,

法定債権である事務管理,不当利得及び不法行為の4つしかない。

ということになります。

久々の投稿でしたし,

最近法律系の投稿してなかったので,

とりあえず半ば強引に民法の基本的なことをお話してみました。

なんだか少しだけ,意外と民法って簡単かも?

と思ってもらえたら上出来ですが,

いかがだったでしょうか。

それはそうと

アプローチってどうやって練習したらいいんでしょうか。

誰か練習方法を教えてください。

令和5年11月吉日

弁護士 小見山 岳

お久しぶりです,事務長の越智です。

定期的に更新するぜ!と意気込んで,

気がつけば約8ヶ月ぶりの更新となってしまいました(´ε`;)

この度なんと,

当事務所のお手洗いとキッチンがリニューアルされました!

わ~~パチパチパチ(拍手)

いきなりですがビフォーアフターをどうぞ♪

before

【お食事中の方,気分の優れない方はこれより下は

スクロールされないことを強くおすすめします】

注意喚起しましたよ,しましたからねっ!?

この床。本当に悩ましかった。

拭いても拭いても汚れる魔法の床です。

年末の大掃除には小見山先生がシンデレラと化して

念入りにお掃除してくださるのですが,

すぐに汚れてしまいます(=_=)

after

クッションフロアの張り替え,

壁紙の張り替え,

食器棚の新調を行いました。

ボスに一任していただいたので,完全に私好みに仕上がりました!

綺麗になると気分もアゲアゲです!

無駄に出たり入ったりしてます。

毎日お掃除頑張ります!

(もちろん年末はシンデレラ小見山に託します♪)

話は変わりますが,

(H/Kでピンときた方は同世代です。笑)

娘(3歳)が通う幼稚園では,四季折々の様々なイベントを企画してくださります。

夏にはお祭りやプールに入って遊んだり,

冬には折り紙でツリーやサンタさんを作成したり♪

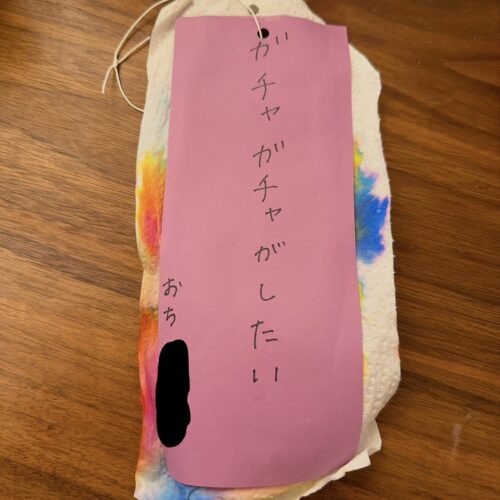

先日の七夕の日には,短冊にお願いごとを書いてデコレーションをしたようです

(3歳児はまだ字が書けないので,先生が本人のお願いごとを聞いて代筆してくれました。)

お友達の短冊を見せてもらったところ,

・どうぶつえんにいきたい!

・プリンセスになりたい!

・ぱぱとままとたくさんあそびたい!

などなど,可愛らしいお願いごとがたくさん並んでいました。

さてさて。我が子のお願いごとは何だろう??(o^^o)

お友達と同じくプリンセスになりたいとかかな?

そういえば最近ディズニーランド行きたがってたなぁ。

・・・ん?( ̄・ω・ ̄)

以上,近況報告ブログでした。

次回は・・・次回あるかな?

それではまたお会いしましょう,事務長の越智でした。

こんにちは。

税理士の越智満です。

再びインボイス制度の細かな手続部分を次回に…

と前回の独り言を締めていたので,再びインボイス制度の手続部分のお話ですが,

かなり久しぶりの【独り言】でして・・・

その間にインボイス制度に関する改正が入ったので,

今回は,

1 改正点について

2 自動引落の場合はどうなるのか

3 登録事業者の確認はどうなっているのか

をみていきます。

1 改正点について

改正点のなかから影響が大きそうな2点を抽出してみました。

改正① <小規模事業者の2割特例>

この改正は

「インボイスの登録をしなければ免税事業者だったのに・・・」という事業者の方が対象で,

「本来免税なんだったら,預った消費税の2割を納めたら良いよ」という改正です。

預った消費税の何割を納めるというと,

簡易課税制度がありますが,

簡易課税制度とは異なり,

事前に特例を使う旨の申請は不要で,

申告の際に特例を使うことを記すだけなので使いやすいですし,

卸売業・小売業以外であれば,

納税額が簡易課税制度より低くなるので,

対象の方は検討必須です。

ただし,この特例は令和8年9月30日を含む課税期間(計算期間)までしか使えないので,

個人事業の方であれば令和8年までの特例ということになります。

その後は,原則的な納税方法か簡易課税制度を選択することとなります。

簡単にいうとこんな感じですが,

国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問111に詳細があります。

改正② <登録申請時期の変更>

インボイス制度スタートまでに番号をもらうためには,

令和5年3月31日までに申請するよう国税局から通知がなされていたのですが,

令和5年9月30日までに申請すれば,

登録日に関係なく,インボイス制度スタートから適格請求書発行事業者になれることになりました。

「ギリギリまで悩んで申請しても大丈夫ですよ」といったところでしょうか。

ただ,ギリギリに登録申請をした場合,

申請から登録日までは1ヶ月半以上かかるので,

登録されるまでは適格請求書でない請求書を発行し,

登録された後に遡って適格請求書を発行するという二度手間が発生しますし,

取引先も混乱すると思いますので,

あんまり推奨できないですね。

遅くても,お盆頃までにはどうするか決めておきたいところだと思います。

登録申請時期については,

国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問7に詳細があります。

2 自動引落の場合はどうなるのか

駐車場や事務所の家賃など,

一度契約をすると後は口座からの自動引落しで領収書がない支払いがあると思います。

「大家さん大変です!毎月インボイスを発行しなければいけません!」

となると大変なので,

契約書に請求書や領収書に記載しなければいけない事項を表示しておけば,

今までどおりの取扱いで大丈夫となっています。

具体的には,

・賃料のところに消費税率と消費税額を表示しておく

・事業者の氏名または名称の下に登録番号を表示しておく

追加はおそらくこの2点ですが,

事前に税務署又は税理士に確認しておいた方が安心かもしれません。

なお,

「契約書だけならいつ支払ったかがわからないのでは?」

という疑問が残るのですが,

適格請求書は「複数の書類を併せて必要事項の記載があれば良い」ともなっているので,

今回は,契約書と引落口座の通帳を併せて保存していれば大丈夫となります。

なんともややこしい・・・

※ 注意点

駐車場の賃貸の場合,

大家さんが免税事業者ということがあると思います。

この場合,

大家さんは適格請求書発行事業者の登録をしなければ,

インボイスの発行はできませんのでご注意ください。

簡単にいうとこんな感じですが,

国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問93に詳細があります。

3 登録事業者の確認はどうなっているのか

「支払先がインボイスの登録をしているか分からないので,

国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで検索してみよう!」

と思っても,

登録番号が分からないと検索できない仕組みになっています。

支払先が個人事業の方であれば,

番号を知らせてもらわないと分からない。

支払先が法人であれば,

国税庁の法人番号公表サイトから法人番号を確認して,

登録番号検索ができますがちょっと手間がかかる。

と,こんな状況です。

なので,

登録番号を取得した場合は,

売上先にお知らせした方がよいとされています。

お知らせの方法は自由ですが,

文書を作って郵送手配するのは地味に大変ですので,

令和5年10月1日より前から,

請求書や領収書に登録番号を書いておくという方法が一番簡単だと思います。

いずれ請求書や領収書に登録番号を付け加える必要があるので,

先にやっておこうという感じです。

登録番号はインボイス制度開始前から記載していても全く問題ありませんので,

既に請求書に登録番号を記載されている事業者の方もいらっしゃいます。

お手元の請求書や領収書に「T××××××××××××」と書いていないか,

探してみてください。

登録番号の記載時期については

国税庁の「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問74に詳細があります。

今回もまた長くなってしまいました・・・

この度の改正点については,

免税事業者への負担を少し軽減する内容ですが,

令和4年12月にほぼ内容が決まっていたので

国としては「登録者数を増やして予定どおりスタートしたい」という考えなんだろうなと感じました。

その影響もあってか,

令和5年3月末時点で課税事業者の9割は登録申請が完了しているそうです。

※ いずれも令和5年5月時点の取扱いとしてご覧ください。

お世話になっております,弁護士の小見山です。

3月の投稿から気がつけば4月が過ぎ,

もうすぐ5月も過ぎようとしております。

最近更新がないというお声もいただきましたが,

話のネタを考える間もなかったので,

今日は,徒然なるままに思ったことを垂れ流してみますので,

お時間のある方はお付き合いください。

小職は昭和62年の今頃にこの世に生を受けたのですが,

概ね自分の誕生日を過ぎる頃に梅雨がやって来て,

梅雨が終わったと思ったら暑くなって夏が顔を出してくる

というイメージでしたが,

今年は誕生日と梅雨が来る前から夏が顔を出してきやがります。

暑いのと寒いのどっちが好きですか,あるいは夏と冬のどっちが好きですか。

というよくある下らない質問がありますが,

小職はどちらも苦手です。

そりゃ春か秋のような過ごしやすい日が好きです。

ただ,暖かくなると魚がよく釣れますし,

冬のキャンプは人も虫も少なくるので,

夏も冬も苦手なりに好きです。

上記のように答えると会話になりませんし,

十中八九天邪鬼と言われるので,

大抵はその時の気分でどちらかを選択して答えますが,

どっちが好きかといった

二者択一的な質問自体があまり好きではありません。

選ぶのが苦手なのかもしれません。

小職の血液型はB型なのですが,

B型はよく我が儘とかマイペースと言われるので,

あまり血液型診断は好きではありませんが,

ついつい●型っぽいなぁとか考えがちですよね。

人類をたった4類型に分けて性格を論じるというのは,

いかがなものなのかとすら思いますが,

自分の性格が割と我が儘でマイペースなので,

強くは言えないところですし,

何となくAB型はレア感があって憧れます。

ステレオタイプに分類されるのが好きじゃないのか,

B型のイメージが良くないことが多いから好きじゃないのかは分かりませんが,

何となく類型化されるのは好きじゃありません。

本当に徒然なるままに話していますが,

こうしてみると,

世の中色々と二者択一的というか白黒はっきり付けたがるというか,

何かと分類することが多いなぁと思います。

分類といえば,

昔何かの本で読んだか,父に聞いたか忘れましたが,

「科学」というのは,分類することだと聞いたことがあります。

「科」という漢字自体がそういう意味があるようですね。

例えば,「猿」とGoogleで検索すると,

哺乳類霊長目のだとかやたら詳細な分類がされています。

「水」といっても「雨」や「霧」,「氷」,「水蒸気」と

色々とありますし,そもそも「水素」と「酸素」の化合物です。

ちなみに自然科学以外にも社会科学である法律学も分類大好きです。

民法のパンデクテン方式なんかは正に分類の権化みたいなものです。

パンデクテン方式というのは,

法律の構成において,共通する事項は共通項として定める方式のことです。

例えば,民法は,「総則」,「物権」,「債権」,「親族」,「相続」の五編に分かれており,

この「総則」というところに他の四編に共通する事項が定めてあり,

更に「債権」は,「総則」,「契約」,「事務管理」,「不当利得」,「不法行為」の

五章に分かれており,やはり「総則」が他の四章に共通する事項が定められています。

要するに法律内をフォルダ分けしているわけですね。

科学とは少し違うかもしれませんが,

絵画のモナリザが画期的なのは,顔の輪郭線がないことだと聞いたことがあります。

確かに似顔絵なんかを描くときや,漫画のキャラクターなんかは,

顔を輪郭線で表現することにより背景や首などの他の部位と顔を区別しています。

モナリザはこれを色と影によって表現しているというわけらしいです。

輪郭線なのか,色と影かの違いはありますが,

いずれにしても表現の対象物をそれ以外と区別しないと,

人はその対象物を明確に認識することはできないんですね。

そうすると,

分類することで人はその対象を認識することできる,

あるいは分類することができなければ対象を認識し難い

のかもしれません。

科学と宗教はよく対比されますが,

宗教のイメージとしては,

崇拝の対象が何らかの超越した存在,

いわゆる「神」を崇拝の対象としていることが多いような気がします。

小職自身は特定の宗教に入信はしていませんが,

人が見ていないところで悪いことをすればバチが当たるとか

お天道様は見ているとか思いますし,

死んだら天国か極楽浄土かは別にしてあの世に行くんだなぁとかは思うので,

無自覚に何らかの信仰はあるんだと思います。

目に見えない何だか大きな力というか,作用のようなものはありそう

という程度には神様的な存在はいるかもなとは思っています。

仮に,これを神様という呼ぶのであれば,

その存在は決して認識できないものですから,

分類して認識しようという科学とは相容れないところがあるのかもしれません。

幽霊なんかも認識できない存在ですから,

「非」科学的な存在と言われてしまうんでしょう。

とまぁここまで色々と話してみましたが,

やはり話す内容を決めていなかったので,

何だかふわふわした感じになってしまいました。

「これを話そう」と決めることは,

他面で「それ以外は話さない」と決めることみたいです。

「それ以外は話さない」と言ったのにそれ以外の話をすることを

「話が脱線した」というので,

今回みたいに何も話すことを決めていないと,

話の脱線すらできないんだなぁということを実感しております。

たっぷりと読者の皆様の時間を浪費したところですが,

あまり小職は気にならないので,

やはり小職は典型的なB型なのでしょう。

さて,仕事しますか。笑

令和5年5月吉日

弁護士 小見山 岳

お世話になります,弁護士の小見山です。

この度,ホームページがリニューアルされました!!

弁護士・税理士の紹介ページが変わっているので,

まだチェック未了の方は,ぜひご覧ください。

といいますのも,

顧問として在籍されていた竹林さんが任期(?)を全うされ,

当事務所を卒業されましたので,

これに伴い,紹介ページをリニューアルしようということになったのです。

ちなみに満先生の写真は,

事務長こと満先生の奥様が撮影されたらしいのですが,

表情が普段の満先生っぽくて良い感じです。愛ですねぇ。

本当に写真どおりの温和で優しい先生ですので,

税務でお困りの際は,お気兼ねなくご相談してみてください♪

ホームページも刷新され,

気持ちも新たに,令和5年度も当事務所一同張り切ってまいりますので,

今後とも,越智法律会計事務所をよろしくお願いいたします!

令和5年3月吉日

弁護士 小見山 岳

追伸というか本当に余談ですが,

いや本当に全く投稿と関係ないんですが,

最近になってやっとスラムダンクの映画を観ました。

結論から申し上げますと,

控えめに言って,めちゃくちゃ面白かったです。

かつてのアニメと声優陣が変わっていると聞いていたので,

何となく敬遠してましたが,そこはさすがの構成。

アニメでは描かれなかったりょーちんこと宮城リョータの幼少期から始まり,

幼少期の声なんて知りませんから,

案外違和感なく,すんなりと入っていけました。

また,りょーちんを主人公にした井上先生のセンスが流石としか言えず,

スラムダンクを元々あまり知らなくても楽しめるだろうし,

知っていればもっと楽しめる構成になっています。

言わずもがな山王戦のラストシーンはホント鳥肌ものでしたね。

あまりに良かったので誰かに言いたくて,

思わずホームページに書き込んでしまいました。

ではでは。

お世話になっております,弁護士の小見山です。

年明けのご挨拶から投稿をサボっておりましたが,

ここのところ鼻風邪がずっと続いており……などとほのかに言い訳しつつ,

気づけばもう3月。花粉症の方は辛い季節の到来ですね。

最近,沖縄のとある島を中国人の方が購入されたとかで,

話題になっていましたが,

皆さんは,「土地を持ってる」と聞くと,

どのようなイメージを持たれるでしょうか。

当職は,幼少期に公務員の官舎住まいだったからか,

「土地持ってる=お金持ち!」というイメージでした。

しかしながら,当然ですが土地というのは,宅地ばかりではなく,

田や山林なんてものもございます。

この山林というのは,実はなかなかに厄介だったりします。

というのも,宅地であれば,通常は境界がはっきりしていますし,

少なくとも地番で場所を特定できます。

しかしながら,山林の場合,該当する地番を特定できても,

実際にどの辺りに存在するのかを特定できない場合があります。

そのような場合には,とりあえず公図を確認してみますが,

公図が存在しない山林もあります。

そんな時は,いわゆる森林簿を確認してみます。

山口県の場合には,農林水産部農林企画課が

「やまぐち森林情報公開システム」(https://forestgis.pref.yamaguchi.lg.jp/shinrintop/index_public.html)

を提供してくれているので,ここから森林計画図などを確認することができます。

ただし,これらはあくまで,

「地域森林計画の策定に必要な森林資源の把握」という目的のために作成されたものですので,

ホームページ上でも注意書きがありますが,

土地の面積や境界を示すものではないんですね。

それでも,大まかな山林の場所なんかを特定するのには役立ちます。

あとは実際に現地に行ってみるしかありませんが,

周辺住民の方々にお話を伺うと,

「この裏山は,あそこの●●さんのとこじゃなかったかね。」なんてお話が聞けることもあります。

さて,なぜ山林の場所が分からないと困るかというと,

相続の時に色々と大変なのです。

現実に問題に直面されている方も少なくないのではと思いますが,

山林があるのは知っているけど,どこにあるか分かりませんってことになると,

そもそもそんな山林なんか欲しくない,となりがちですし,

宅地と違って,山林ってそもそもなかなか売れませんし,

場所が分からなければ売ろうにも売れません。

そのため,誰が山林を相続するのか,

相続人間で激しい譲り合いの戦いになったりします。

譲り合いではありますが,

結局なかなか遺産分割協議自体がまとまらない

という事態に陥ってしまうわけです。

また,山林に限らず,子どもが都心に出たまま田舎に帰ってこないので,

田舎の親名義の土地について,現実に管理できないし,

できれば手放したいという,なんてパターンも最近多いように思います。

小職の過去の投稿を一読いただいた方の中には,

相続放棄があるやないかと思われる方もいらっしゃるやもしれませんが,

相続放棄は相続財産の一切を放棄することになりますから,

土地以外に預貯金なんかがあると選択しにくかったりします。

そんわけで,仕方なく相続したものの,

土地の処分に困ってしまう,ということが結構あるわけです。

以上のように処分に困った土地がどうなるかといえば,

大抵の場合が放置されてしまいます。

相続登記すら放置されると,

所有者が誰なのかを特定すること自体が難しくなります。

登記上の名義人から何世代も相続を経ていれば,

相続人が結構な人数になったりしますが,

その戸籍調査にはかなりの時間と労力を要します。

また,相続登記は経由したとしても,

現実の土地の管理ができていない場合,

すくすくと育ってしまった竹木が

お隣さんにお邪魔してしまったり,

場合によっては何らか構造物に傷をつけたりといった

近隣住民とのトラブルに発展する場合もありますし,

場合によっては管理不足による倒木で

ご近所さんがお怪我をさせてしまったなんて危険性すらあります。

そりゃいかんってことで,

令和5年4月27日から,

相続土地国庫帰属制度

なるものが運用を開始します。

なんじゃそれ?という方も多いかもしれませんが,

詳細については,法務省の以下のリンクをご覧いただければと思います。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

要するに,相続や遺贈により土地を取得した方が

一定の要件を満たすと,

該当の土地を国に譲ることができますよという制度です。

おぉ何て便利な制度だ!やるじゃん法務省と思いましたが,

その「一定の要件」というのがなかなかハードルが高かったりします。

まず,何より対象になるのは,「土地」ですので,

「建物」は含まれません。

そればかりか,その土地上に建物がある場合には,

そもそも申請自体が却下され,審査もしてくれません。

その他にも土壌汚染されていたり,

境界が明らかでない土地なんかも門前払いされてしまいます。

オーディションの書類選考でアウト的な扱いです。

また,仮に申請自体は受理されたとしても,

審査があり,崖があって管理に過分な費用・労力がかかる土地や,

地上や地下に除去しないと管理できない有体物がある場合など

通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地は,

承認されないようです。書類選考後の面接で不合格的な扱いです。

こうして審査をクリアした選ばれし土地であっても,

国がタダで受け取ってくれるわけではなく,負担金を納める必要があります。

具体的には,国庫に帰属させるには,

10年分の土地管理費相当額

を納める必要があります。

「土地管理費相当額」は,

宅地や田畑は原則として地積にかかわらず一律20万円ですが,

区域等により例外的に地積に応じて算定する場合もあるようです。

また,森林なんかは,一律の金額は設定されておらず,

地積に応じて算定し,またそれ以外の原野や雑種地なんかは,逆に地積にかかわらず,

一律20万円となっているようです。

これで土地を手放せて,次世代に土地の問題を先送りせずに済むと思えば,

思ったよりは安いのではないかと感じましたが,

皆さんはどう感じられたでしょうか。

負担金については,先ほどご紹介した法務省のホームページに説明がありますので

気になる方はぜひご確認ください。

一応リンクも貼っておきます

↓↓↓

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html)。

制度の概要は以上のとおりですが,

国庫に帰属させるとしても,

何でもかんでも受け入れていたら,

結局,手が回らずに管理できないという本末転倒な事態になりかねませんから,

一定の要件を設けて,ふるいにかける必要はありますが,

それでもなかなかハードルが高そうですよね。

ただ,これまで相続放棄を用いて手放すしかなかったことを考えると,

運用次第では,それなりに便利な制度になるんではないかと期待しています。

まだ運用自体が開始されていないので何ともいえまえんが,

令和5年2月22日から,各地の法務局で相談もできるみたいなので,

相続などでいらない土地があるんだよなぁという方は,

お近くの法務局までお問い合わせいただければと思います。

もちろん,相続含めてお困りの際は,当事務所までお気兼ねなくご相談ください。

何だかんだ相続がらみの投稿が多いような気がしますが,

これも少子高齢化の影響ということにしといていただければ幸いです。

ではでは,長くなりましたが,これにて閉幕。また,いずれどこかで。

令和5年3月吉日

弁護士 小見山 岳

明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

一昨年,昨年に引き続き,今年も美濃が浜に年越しキャンプへ行き,

初日の出を拝んで参りました。

今年は雲があったので,

日の出時間から10分ほど待ったところで,

日の出を拝むことが出来ました。

コロナ禍での帰省が難しいことから始めた年越しキャンプでしたが,

今年でもう3回目と思うと,

本当に時間の経過はあっという間だと実感せざるを得ません。

さて,昨年の年始には,

まずはホームページの更新を頑張るを一つの目標にしておりましたが,

GW明けくらいからですが,

約1か月に1回の頻度で更新していたと思うので,

ひとまず頑張った方だということにさせてください。

また,昨年は良い意味でどっしり構えた人間になることを

大きな目標にしておりましたが,

こちらは引き続きの目標として頑張ってまいりたい所存でございます……。

2023年はうさぎ年。

昭和62生まれの小職は今年どうやら年男。

気持ちは亀のようにコツコツと辛抱強く,

仕事はうさぎのようにテキパキと迅速に。

当たり前のことを当たり前のようにやっていけるよう,

今年も頑張っていこうと思います。

コロナ禍も落ち着いてきたようではありますが,

こういう時こそ油断大敵。

日頃の体調管理にはより一層気をつけていこうと思います。

皆様にとって,

素敵な1年になりますように。

令和5年1月吉日

弁護士 小見山 岳

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

さて,誠に勝手ながら,当事務所は

令和4年12月29日(木)から令和5年1月4日(水)まで

年末年始のお休みとさせていただきます。

恐れ入りますが,当事務所に御用の方は令和5年1月5日(木)以降にご連絡ください。

ご迷惑をおかけしますが,よろしくお願いいたします。

おまけ。

Ochi Design Works,今月も稼働しております!

当事務所のトイレの一角を

クリスマス仕様にしました(*^-^*)🔔

なんと,合計900円で仕上がりました~!

ちなみに,私の家にはクリスマスツリーがありません。

毎年ニトリのツリーコーナーで小一時間悩むのですが,

箱から出して→直してを想像すると,

(そしてその周りを2歳児が走り回ると思うと・・・)

割と諦めがつきます(・_・)

小さい頃,母と大騒ぎしながら

一緒にツリーを出したのを覚えています。

犬を飼っていたので,犬が飾り付けを食べちゃうんですよね。

案外,そういった記憶って残っているもんです。

私も記憶に残ることを娘にさせてあげたい!

(しかしツリーはイヤイヤ期が終わってからにしましょう・・・!)

みなさんのお家は,もうツリーを出しましたか?

ケンタッキーとケーキの予約もお忘れなく!

事務長 越智

お世話になっております,弁護士の小見山です。

連日,事務所のメンバーの自己紹介の投稿が続いておりますね。

宇都宮さんと趣味が被っていることに驚きつつ,

シーカヤックなど上級者であることは疑いようがないので,

にわかアウトドアの小職は,今後キャンプや釣りについての投稿は今後差し控えることでしょう。

さて,そんなこんなで,前回からの続きです。

前回は,いかに慰謝料が難しい話なのかとたっぷり言い訳,

もといハードルを下げることに尽力してしまいましたが,

今回は,慰謝料の中でも比較的定型の基準が存在する交通事故における慰謝料の考え方についてのお話です。

交通事故でお怪我をされた場合,「こんなもん唾を付けとけば治る!」という

ワイルドな方もいらっしゃるかもしれませんが,

大抵の場合は,病院に通われるかと思います。

中には重傷で入院を余儀なくされる場合もありますし,

最近も凄惨な事故がありましたが,

最悪の場合は死に至ることも少なくありません。

最愛のご家族を失う痛みは,筆舌に尽くしがたいものですが,

前回お話したとおり,それでも損害賠償請求するには,

その痛みを金銭に換算しなければなりません。

また,前回お話したとおり,他の事例との公平も考えなければなりません。

そこで,交通事故の場合,一つの基準として出てくるのが,通称「赤い本」です。

赤い本によれば,死亡事故の場合の慰謝料は,

一家の支柱,いわゆる大黒柱の方であれば2800万円,

母親や配偶者の場合には2500万円,

その他独身の男女や子どもや幼児等の場合には2000万円から2500万円というのが一応の目安とされています。

これを高いとみるか,安いとみるかは様々な意見があるかと思いますし,

「人の命は等しく尊い」と考えれば,

そもそも亡くなられた方の属性や立場によって金額が異なるのはおかしい気もします。

ただ,上記の基準は,これまでの裁判例の集積から,

一応の目安として示されたものにすぎず,上限を定めたわけではありません。

実際にはその他のより細かい事情を斟酌して慰謝料の額を定めることとなり,より多くの金額が認められることもあります。

そういった意味では,ある意味「最低ライン」という目安にはなるかもしれません。

また,属性や立場によって金額が異なるのは,

残されたご遺族の方々のその後の生活に対する不安の違いにも着目しているのではないかと思われます。

つまり,属性や立場を考慮しているのは,

大黒柱以外の金額を下げる理由として考慮しているのではなく,

金額を増額させるための理由として,

大黒柱であるとか,母親や配偶者であることを考慮してきたという歴史があると思われます。

そういう意味では,上記でいう「その他独身の男女や子どもや幼児等の場合」が原則で,そこから別の要素があれば,更に増額されていくと考えるのが穏当かと思われます。

ところで,死亡事故の場合,被害者は亡くなられていますから,

以前投稿でお話ししたように,実際には相続が発生し,

相続人が被害者に代わって,被害者本人の慰謝料を請求することになります。

しかしながら,「死の苦痛」というのは,正に亡くなる瞬間に感じるはずのもので,

死亡によって発生するものだとすると,なかなかややこしいことになります。

というのも,仮に本人の死亡によって発生する苦痛であるとすれば,

死亡と同時又は死亡後に慰謝料が生じることになり,

相続することができないのでは?という疑問が生じてしまいます。

頭の良い学者さんたちはややこしいことを考えるものですね。

これについては,

講学上,死亡そのものに対する苦痛ではなく,

死の直前までに本人が感じた苦痛を慰謝すべきものであるから,

死亡と同時に相続されるのだ,なんて説明がされます。

あまり意味のある議論ではない気がしますが,

教科書にはこんなことが書いてありますよぉというお話です。

さて,亡くなれた場合は以上のとおりですが,

お怪我をされた場合はどうなんでしょうか。

腕を切断したら,○○万円,骨折は○○万円,うーんむち打ちは○○万円!

なんて症状や傷病名ごとに慰謝料を考えるということもできそうですが,

同じ骨折でも箇所や程度もそれこそ千差万別ですから,

なかなか症状や傷病名を基準にするのは難しい。

そこで,交通事故の実務では,治療期間に応じて慰謝料を算定します。

え?治療期間なんて,それこそ面倒な人は通わないだろうし,

逆に痛くもないのに通う人もいるんじゃないの?なんて疑問も出てきそうです。

しかしながら,本当に痛いと感じていたら,いくら面倒な人でも

普通は病院に通うよね,と一般には考えることができ,

逆に病院に通わないということは,その程度の痛みとも取れます。

痛くもないのにわざわざ病院に通う人はどちらかといえばレアケース

ということ自体はご納得いただけるのではないかと思います。

このように,一般的にA=Bだよね,といえるような関係を「経験則」といいますが,

怪我をされた場合の慰謝料算定においては,

「傷害を負い,かつ痛みを伴うのであれば,通常は通院する」という経験則が大前提となります。

その上で,同じような怪我であれば,人の治癒力もそう大して変わりませんから,

大体同じくらいの治療期間が必要になるはずだよね,それじゃあこれを基準にしよう!と考えたわけです。

また,治療というと,風邪の時にお薬もらって帰る的なイメージをしがちですが,

交通事故の場合は,治療というより,いわゆる「リハビリ」が多く,

経験された方は分かると思いますが,なかなか面倒ですし,辛いものです。

辛い?そうです,治療期間=苦痛を感じる期間でもあるわけです。

精神的苦痛を慰謝するのが正に慰謝料ですから,

そういう意味でも,治療期間は,慰謝料の算定基準としてピッタリなのです。

治療期間といっても,入院して退院後も通院する場合や,

通院だけという場合もありますが,入院って一般に通院より大変というイメージはあろうかと思います。

ですから,基準としても,入院と通院は区別して算定します。

より具体的には,「赤い本」の中に「入通院慰謝料」と題する算定表があり,

これを基づいて具体的数額を算定することになります。

↓↓↓↓実際の算定表はこんな感じです↓↓↓↓

入通院慰謝料算定表

どうして2つも表があるかというと,

交通事故の場合には,骨折など重大な傷害の場合もありますが,

いわゆるむち打ちなどで,ご本人が「痛い」と仰っている以外に,

医学的にその「痛み」を説明できないような場合があります。

そのようなの比較的軽微な傷害に分類できるものは,

「別表Ⅱ」の方で算定することになります。

表の見方は,別表Ⅰも別表Ⅱも同じで,

縦軸が通院,横軸が入院で,

それぞれ期間に相当するところ見ていくことになります。

「1月」,「2月」と書いてありますが,

これは,1か月,2か月という意味になりますが,

計算上は,1か月=30日とするので,

「1月=30日」,「2月=60日」となります。

例えば,現実にはあまりありませんが,入院のみの場合で,

入院期間が90日であれば,

ピッタリ3か月ということになりますから,

横軸の「3月」の部分を見ればよいわけです。

上記の例では,別表Ⅰなら145万円,

別表Ⅱなら92万円となりますね。

通院のみである場合は,

見る場所が縦軸の部分になるだけで,考え方は同じです。

例えば,通院が90日なら,

縦軸の「3月」部分をみると,

別表Ⅰなら73万円,別表Ⅱなら53万円となります。

やっぱり通院より入院の方が金額が大きい=精神的に辛い

と考えられているようですね。

さて,ここまでは比較的簡単ですが,

現実には,切りの良い治療期間になることは稀で,

何となれば,入院後にリハビリのために通院しているという場合もあります。

一つ一つ見ていきましょう。

まずは,30日で割り切れない場合です。

例えば,通院のみで95日とかの場合はどうすれば良いでしょう。

「5日くらい切り捨ててしまえ!そうすれば3月ピッタリだぜ!」

なんて考え方もあるかもしれませんが,

105日の場合は,「90日+15日」となるので,

切り捨てるのか,切り上げるのか困ってしまいますし,

何より2週間以上もの期間をなかったことにしたり,

あったと仮定したりしていては,

「公平」という観点から大変疑問ですし,

精神的苦痛を慰謝するのが慰謝料なのに,

切り捨てられたり,仮定されては正確性に欠けますね。

そこで,きちんと端数も考慮して計算します。

ざっくり説明すると,

30日で割り切れるところまでは,

そのまま表を当てはめて,

端数の部分は「30日分の○○日」と分数的に考えて,

該当する端数の月額を乗じればよいだけです。

例えば,先ほどの通院のみで95日という例で考えてみます。

95日は,「90日+5日」に分解できますから,

「3月+5日」と考えられます。

このうち「3月」の部分は,そのまま表のとおり当てはめます。

別表Ⅰなら73万円,別表Ⅱなら53万円です。

それから,残りの「5日」を「5日/30日」と考えます。

ここでいう「5日」は,

より正確には,91日から95日の「5日」で,

「30日」は,91日から120日までの「30日」です。

そのため,「5日/30日」=「91日から95日/91日から120日」となります。

ここで一旦表に戻ってもらうと,

「4月」の部分は,1日から120日までの金額ですから,

そこから1日から90日の金額を引けば,

先ほどの91日から120日までの金額が出せそうです。

表でいうと,「4月(=1日から120日)」から

「3月(1日から90日)」の金額を差し引きすると,

91日から120日の30日分の金額になるわけです。

そこで,「4月」は別表Ⅰなら90万円,別表Ⅱなら67万円ですから,

先ほどの「3月」(別表Ⅰなら73万円,別表Ⅱなら53万円)を引くと,

差額は,別表Ⅰなら17万円,別表Ⅱなら14万円ということになります。

この差額が「91日から120日」までの30日の金額なので,

30日で割ってしまえば,1日分の金額が出せることになりますね。

そうすると,

別表Ⅰなら,17万円÷30日=5666.666…円≒5667円

別表Ⅱなら,14万円÷30日=4666.666…円≒4667円

となりますから,これに5日をかけると,

別表Ⅰなら,5667円×5日=2万8835円

別表Ⅱなら,4667円×5日=2万3335円

となり,最初に見ていた「3月」の金額を足せばよいわけです。

したがって,

別表Ⅰなら73万円+2万8835円=75万8835円

別表Ⅱなら53万円+2万3335円=55万3335円

という結果になります。

一応計算式で示すと,

別表Ⅰなら,730,000円+{(900,000円-730,000円)×5日÷30日}

別表Ⅱなら,530,000円+{(670,000円-530,000円)×5日÷30日}

といった感じになります。

いやぁ文章で説明すると長いし,分かりにくいですね。

でもいいんです。だって,慰謝料って難しいので!

でもって,さらに分かりにくいのが,

入院と通院が組み合わさったパターンです。

もはや文章で説明するともう一つ記事にできるくらいですが,

ここで当職の心は折れてしまったので,

職務を放棄して気分転換のため,

ワールドカップ2022日本対スペイン戦に切り替えることにします。

日本が勝つか,次回続くかは神のみぞ知る。

頑張れ日本。

令和4年12月吉日

弁護士 小見山 岳

追記

日本勝ちましたね。

少し元気出たので,

もしかしたら,きっと,多分,少しだけ慰謝料編続くかも・・・?