お世話になっております,弁護士の小見山です。

梅雨に入り,豪雨が続いたかと思えば,

カンカン照りで,とても暑かったりと,

何だか天気も忙しいようですが,

皆様いかがお過ごしでしょうか。

何度か投稿でも言っていますが,

小職の趣味がキャンプということもあり,

よくこの季節になると,

キャンプは行かれるんですか?

といったご質問を頂戴することがありますが,

個人的には,夏はキャンプなんかするもんではないと思っています。

虫(主に蚊)も多いですし,

キャンプ場自体がご家族連れも多く,

混雑している場合が殆どである上,

何より夏の暑さは耐え難いものです。

蚊のせいでかゆいし,

暑くて焚き火をする気にもならず,

何より暑いと小職のステータスは半減バフにかかるので,

とてもキャンプなどできたものではありません。

本当にキャンプが趣味なのかと疑いたくなるような内容ですが,

キャンプのオンシーズンは秋から冬だと思っています。

虫も人も少ないですし,

寒さはストーブで何とかなるというか,

山口県内であれば,そこまで寒くならないので,

ストーブがあれば幕内はむしろ暑いくらいになります。

(幕内でのストーブの使用は推奨されていないので,自己責任で。)

焚き火もしやすいですし,

おでんなど簡単で暖かい料理も多いので,

冬の方が何かとキャンプは楽しいのです。

夏は何をするかと言えば,

そもそもあまり外に出ませんが,

外に出るとすれば専ら釣りです。

春先から秋にかけて,

山口県,特に日本海側は様々な魚種を釣ることができます。

今の季節なら堤防からちょい投げでキスなんかが簡単に釣れます。

先日,久々に萩でキスを釣りに行きましたが,

20㎝を超えるキスもちらほら釣れました。

もちろん釣行後は,

捌いて美味しく頂きました。

写真は,良いサイズのキスと,

食べる直前の天丼になったキスです。

夏にはアコウ(キジハタ)も堤防から釣れたりしますので,

釣り人にとっては嬉しい季節ではあるのですが,

いかんせん暑い。

ご存じの方も多いと思いますが,

お魚さんも食事の時間がある程度決まっており,

人間と同じように朝と夕方に食事をすることが多いようです。

朝方の日の出前後1時間程度を「朝まずめ」,

夕方の日の入り前後1時間程度を「夕まずめ」といい,

一般に魚よく釣れる時間帯だと言われています。

夏だと日の出が6時前後なので,

日の出前の早朝に出かけて,

1時間から2時間ほど釣りして,

暑くなる前にさっと帰る。

夏はこれです。

というかそうしないと暑くてやってられません。

ステータス半減するので。

今まで大小様々な魚を釣ってきましたが,

大物だと,アジの泳がせ釣りで,

60㎝くらいのクエを釣り上げたこともありました。

楽しかった反面,捌くのが大変だったので,

もう釣りたいとは思いません。

未だヒラメを釣ったことがないので,

いつか釣ってみたいなぁとは思っているのですが,

釣り方はよく分かりません。

釣行時にはよく地元のおじさまとお話する機会に恵まれ,

最近の釣り場情報なんかを教えてもらうのですが,

先日の釣行時もそうでしたが,

近年釣れる魚や時期が変わってきているという話をよく耳にします。

具体的には沖縄でしか釣れないような南国の魚が

ちらほら山口でも釣れたり,

逆に季節的には釣れてもおかしくない魚が釣れず,

東北などもっと北側で釣れているということのようです。

小職も知り合いが沖縄の県魚であるグルクンという

アジに似た魚を釣ったという話を聞いたことがあります。

小職が小学生の頃から地球温暖化ということは耳にしていましたが,

実際に海で釣れる魚が変わっているという話を聞くと,

少しずつ海も暖かくなっているのかもなぁなんてことを感じざるを得ません。

だからといって温暖化の原因もよく分からないですし,

温暖化防止のために啓蒙しようとかそういうつもりもないんですが。

気が向いたら,またキス釣りにでも出かけようかなと思いつつ,

早く秋が来てほしいなと思う今日この頃です。

最近身の回りでちらほらコロナに罹患されたという方がおり,

地味に流行しているようですので,

皆様くれぐれもご体調にはお気を付けください。

ではでは,またいつかどこかで。

令和6年7月吉日

弁護士 小見山 岳

こんにちは。

税理士の越智満です。

ここ数ヶ月,度々広島に行っているのですが,

広島駅は大きなキャリーバッグを引く外国人旅行者が多く,

毎度「半数くらい外国人旅行者なのでは!?」という感覚になります。

山口市とはちょっと違う風景です…が,

山口市は

今年の1月にニューヨーク・タイムズ紙で「2024年に行くべき52カ所」の3番目に選ばれたことから,

4月に「山口市インバウンド受入環境整備支援補助金」の募集を開始し,

5月には伊藤市長がニューヨークのパレードに参加するなどして,

少なくとも2500万円以上の予算を計上し,外国人旅行者誘致の取り組みをしているところなので,

将来的には同じような風景になり,地元経済が活性化すれば良いなと思っています。

さてさて,なぜ広島に行っているかというと,

昨年から中国税理士会の広報担当者になり,

広報に関する会議に参加するためです。

会議には,まとめ役の方を除くと,

中心となる広島県から5人の広報担当者,

広島県以外は各県から1人の広報担当者が参加しています。

特定の税理士ではなく,

税理士という職業の広報って何だ?となりますが,

・ 納税者向けに,無料相談会などをお知らせする活動

・ 学生向けに,税理士のなり手を増やす活動

・ 税理士向けに,最近の判決・裁決などの情報を知らせる会報誌を編集する活動

概ね,この3つの活動を行っています。

この中でも難しいと感じるのは,

税理士のなり手を増やす活動です。

私が税理士という職業を知ったのは,

高校3年生のときに簿記を勉強したことがきっかけでしたし,

そもそも税理士は,

お医者さんやケーキ屋さん・プロ野球選手など,

学生にとって身近な職業ではないので,

小中学生の将来の夢が「税理士」というのは特殊だと思います。

なので,就職を意識し始める,高校生や大学生に向けた活動を中心としています。

その活動の一つとして,

広告業者を交えてYouTubeやTikTok,InstagramなどのSNS発信をしているものの,

閲覧数はものすごい少なくさみしい限りで,

SNSで発信側の気持ちを伝えるのは,

広告のプロから情報を得ながらでも難しく日々勉強です。

元SMAPの木村拓哉氏がドラマHEROで検事役を演じているのを見て,

「検事かっこいいやん!目指してみよう!」という方が多くいたようなので,

税理士を主人公にしたかっこいいドラマをやってくれれば,

劇的に変わると思うのですが…

そんなことないですよね…

地道に活動します。

最後にぷち情報です。

広島駅,新幹線改札内にクイニーアマンの自動販売機があります。

冷凍されている商品なのですが,

山口に帰ったころには食べ頃になっていて,

めちゃくちゃおいしいので,

ご自分,ご家族,職場の方へのお土産に是非!

子どもは大喜びなので将来の夢がパティシエになるかも……

※ 中国税理士会は,税理士登録をして活動するために所属しなければいけない「税理士会」の中国地方5県を管轄する組織です。

※ 令和6年6月時点の取扱いとしてご覧ください。

お世話になっております,弁護士の小見山です。

立て続けに事務局だよりが投稿されていましたね。

小職も楽しく拝読する一方で,

日頃から事務局の支えがあってこその仕事だなと

改めて痛感する次第でございます。

文書にすると数行のことですが,

戸籍調査は手間も時間もかかりますし,

相続や遺言執行時の口座解約などの手続も

手間と時間がかかるので,

いつも本当に助かっております。

決して楽な仕事ではありませんが,

事務長も仰っているように

やりがいを感じられるお仕事なのではないかと思いますので,

気になった方は是非とも気軽に応募してみてくださいね。

さてさて,先日Netflixでスラムダンクの映画が配信されたようで,

あの感動をまた自宅で味わいたいなと思っている今日この頃です。

とはいえ,アニメ自体は結構好きなのですが,

アニメ映画となると,これまであまり観てきませんでした。

定番の名探偵コナンなんかも結構話題になってましたが,

何となく劇場まで足を運ぶには至りません。

アニメ映画の定番といえば,

あとはやはりドラえもんでしょうか。

「俺のものは俺のもの。お前のものは俺のもの。」

という何とも傍若無人極まりないセリフでおなじみのジャイアンですが,

どうやら映画版ではすごい良い奴になるらしいですね。

不良がたまに良いことするとすごくよく見える理論なのではとも思いますが,

上記のジャイアンの考え方は,

意外と法的な示唆に富んだものだったりします。

というのも,そもそもどうして「俺の物は俺の物」といえるのでしょうか。

皆さんがきっと今手にしているであろうスマートフォンやパソコンは,

「会社の物」であったり,「自分の物」であったりするでしょうが,

少なくとも「誰かの物」であるはずです。

ジャイアンは全部「自分の物」だと言うわけですが,

我が国において,

「自分の物」ということが言えるということは,

あまりにも当たり前すぎて,

実はあまり考えたことがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

少なくとも私はあまり考えたことはなかったです。

というわけで一緒に考えてみましょう!

ここで参考になるのは,「日本国憲法」です。

小学校の頃に前文を暗記したことがあるよっていう方はいらっしゃるかもしれませんが,

きちんと憲法の条文を読むことって実はあんまり機会がないですよね。

で,参考になるのは,日本国憲法第29条です。

さっそく条文をみてみると……

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

と定めてあります。

第29条第3項をみると,「私有財産」って書いてありますね。

読んで字のごとく,私的に保有する財産のことですが,

このように国民が財産を持つということを憲法で制度的に定めているわけです。

これを「私有財産制度」なんて言ったりします。

我が国は,私有財産制度を採用しているからこそ,

国民の皆さんがそれぞれ財産を持てる,

つまり「俺の物」という考え方ができるわけです。

私有財産制度を採用していない時代,国や地域もあり,

「俺の物」といえることは,

必ずしも当たり前のようで当たり前のことではないんですね。

極端な話,基本的に国内の財産は全部「国の物」という考え方もあり得るわけです。

国民は等しく国から物を借り受けているだけよと。

「俺の物だ」というのと,

「俺が国から借りた物だ」というのでは,

国民同士の関係では,

あまり現実的な違いはないかもしれません。

ただ,国との関係では,

本質的に異なることになります。

というのも,先ほどみた条文を見てもらえば分かりますが,

「財産権は,これを侵してはならない」とあるように,

私有財産制度の下では,

国といえども,国民の財産権を不当に侵害することはできないわけです。

たとえ犯罪捜査のためであっても,

国民の自宅を調べるには,捜索差押令状がない限り,

好き勝手に調べられたり,物を持って行かれるなんてこともありません。

ところがどっこい,

国が国民に貸し渡しているに過ぎない物だとすれば,

一定の制限はあっても,

本質的には「国の物」なので,

返してもらうという結論は基本的に維持されるはずです。

だから何だという方もいらっしゃるかもしれませんが,

よくよく考えると,これはとても怖いことです。

例えば,当たり前のように住んでいる「自分の家」であっても,

ある日突然,国から「返して♡」なんて言われてしまうかもしれませんし,

あるいは,国からすれば自分の物だから,

「犯罪の証拠があるかも…!」でいきなり家宅捜索

なんてこともあるかもしれません。

そればかりではありません。

先ほどは国民同士の関係では現実的な違いはないかもしれない

と言いましたが,よくよく考えてみると,やはり影響はありそうです。

というのも,例えば,憧れの400CCのバイクをついに購入したぜ!

と思った翌日,そのバイクが突然国に持って行かれてしまうかも…

という可能性があったとしたら,

安心して買い物できるでしょうか。

皆さんが安心して日々の買い物ができるのは,

その大前提として,

正に買い物をしようとしているそのお店や売主の商品が

「店の物」,あるいは「売主の物」だと信頼しているからだったりします。

だからこそ,購入すれば「自分の物になる」

と暗に確信しているわけです。

「自分の物」であれば,

国であろうが,不当に侵害はされないはずですから,

安心して憧れのツーリングに出発できるわけです。

かなり極端な例を用いて説明しましたが,

日本国憲法第29条は,

上記のように「国民が安心して経済活動ができるように」

という価値判断を前提に,

私有財産制度という制度を採用し,保障することにしたわけです。

大学の憲法の授業なんかでは,

私有財産制度それ自体は事細かにやらないというか,

その前の人権部分に大半の労力が割かれている気がしますが,

現実社会の取引活動の根幹には,

上記のような価値判断が内在しており,

当たり前すぎてなかなか実感はできませんが,

実はとっても大事なことを憲法が定めているんですよってお話です。

憲法のことは,またいずれお話できればと思いますので,

今日はこれくらいにしておきますが,

「俺の物は俺の物」という考え方は,

憲法だけにとどまりません。

というのも,憲法が定めているのは,

あくまで私有財産制度という制度を保障するよーということまでで,

どんな財産権があるかということは,

法律で定めることとしています。

先ほどの条文にも,

「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」

って書いてありましたよね。

さて,そこで出てくるのがおなじみの民法です。

と,その前に余談ですが,

「憲法」は「法規範」ではありますが,

「法律」ではありません。

法律というのは,国会で定めた法規範のことであり,

国民の権利内容を定めたり,

権利の制限範囲なんかを定めていますが,

憲法は,国家を縛るためのものなので,

本質的な作用するベクトルが逆です。

国民→国が憲法だとすれば,

国→国民が法律です。

もっとも,法律といってもその種類は正に千差万別で,

国民同士の関係を規律するものもあれば,

国との関係性を定めたものもあります。

例えば,刑法は,犯罪の内容や刑罰の内容を定めていますが,

これは,言い換えると,そこに書かれていること以外では,

国から罰せられることはない,

という消極的な意味で国民の権利を保障しているともいえます。

いわば国と国民とのお約束という意味では,

国との関係を定めた法律ということがいえます。

他方で,民法というのは,

国民同士の関係性を定めた法律です。

かなり乱暴な分類にはなりますが,

イメージとしては,

国と国民の関係を「縦」の関係だとすると,

国民同士は「横」の関係であって,

この「縦」の領域を「公法」,

「横」の領域を「私法」といい,

講学上分類して考えられています。

さて,そんな国民同士の「横」の関係である私法領域の

もっとも一般的な法律が「民法」なんですね。

そのため,民法は,「私法の一般法である」なんて言われます。

そんな私法の一般法たる民法の大原則には,

「所有権絶対の原則」なんてものがあります。

財産権は法律で定めてねーと憲法から頼まれた民法ちゃんは,

「所有権は絶対保障するです!」と考えているわけです。

察しの良い方はお分かりのとおりですが,

まさに憲法が制度として保障した私有財産制度の根幹をなす

「国民同士が安心して取引できる社会」

を実現するためには,

所有権は絶対不可侵だとしなければならない

とこれまた価値判断しているわけです。

先ほどの例のとおり,

安心して取引をするためには,

正に売主が売っている商品が「売主の物である」

ということが大前提になっていましたよね。

この「売主の物である」というのは,

言い換えれば,「当該商品を売主が所有している」

あるいは,「売主が当該商品の所有権を有している」

ということになるわけです。

「国民同士が安心して取引できる社会」

という価値判断をより具体化するため,

民法が編み出したのが,この「所有権絶対の原則」というわけです。

なので民法的にいえば,ジャイアンのセリフは,

「俺の物は,俺が所有権を有している。」ということになるわけです。

何だか文章にすると,すごく当たり前のことではありますが,

憲法から民法へ,私有財産制度から所有権絶対の原則へ

「取引の安全」という価値判断が具体化された結果,

ジャイアンは「俺の物は俺の物」といえるのです。

なんだか壮大ですね。

ジャイアンの理不尽さは,むしろその後の「お前の物も俺の物」という部分ですが,

「お前の(持っている)物は,俺が所有権を有している。」というのであれば,

民法的にはあり得る話だったりします。

というのも,民法は,

「所有」と「占有」を区別することにしており,

ここでいう「所有」というのは,正に「所有権」のことですが,

「占有」とは,当該財物を事実上保有している状態のことであり,

これも「占有権」という権利として定めているのです。

そのため,ジャイアンがいう「お前の物は俺の物」というのは,

「お前が占有している物は,俺が所有権を有している。」

ということであれば,十分起こり得るわけです。

占有はあくまで事実状態ですから,

その発生原因は,「借りた場合」もあれば「盗んだ場合」など

色々考えられます。

アパートを借りている方であれば,

自宅を占有はしていますが,所有はしていませんよね。

なので,家主からすれば,「あなたの自宅は,私の物」といえるのです。

もしかしたら家主は皆ジャイアンなのかもしれません。

冗談はさておき,

以上のとおり,

ジャイアンの代名詞とも言える理不尽なセリフですが,

よくよく考えてみると,

法的には示唆に富んだものだったりするのです。するのです。笑

法律ってやはりどこかとっつきにくいというか,

難しいというイメージを持たれる方が大半だとは思いますが,

社会生活を営む以上,ルールというものは,

ほぼ必然的に自然発生するものだと思います。

原始時代でも「ここからここは俺の狩り場だ!」みたいなものでも,

一つのルールだといえますし,

最近なんかだとネットゲームなんかやる方は共感してもらえると思いますが,

人が集まるとなんだかんだで,

ふわっとしたルールが形成されていきますよね。守る守らないは別にして。

そうやって,人類が社会を形成するにつれ,

そのルール,すなわち規範は複雑化し,

さらには「法」というものを発明し,

発展させてきたという気が遠くなるような歴史があるわけです。

なので,案外身近なことでも,

一つ一つ法学的な視点で紐解いていくことができたりします。

つまり,言うほどとっつきにくくもないし,

元々は言うほど難しいものでもない,

ということです。いや,実際難しいんですけど。笑

ただ,憲法なんかはもはや法学というより哲学に近い部分もあったりするので,

案外法学の入口としては面白いんではないかと思っていたりします(異論は認めます。笑)。

その他にも民法には,

例えば契約自由の原則といった大事な原則もあったりしますし,

憲法も話してみたいことはありますが,

少し長くなったので,それはまたの機会に。

何だか春が一瞬のうちに終わり,

気が付けばいつの間にか夏が我が物顔で闊歩している気がしますが,

季節の変わり目であることはもとより,

最近やたら暑いので,

熱中症など皆様お体にはくれぐれもご注意ください。

ちなみに小見山は暑いとステータスが半減します。

(次の更新は期間が空くかもという保険ではありません。ありませんから…。)

ではでは,またいつかどこかで。笑

令和6年6月吉日

弁護士 小見山 岳

こんにちは。事務員の松本です。

最近は,去年のWBCをきっかけに野球にハマり,

推しの選手がいるソフトバンクの試合を家族と家で見ることが日課になっています。

休みの日にお酒を飲みながら野球を見る時間…控えめに言って最高です(^^)b

セパ交流戦も始まりこれからどうなっていくのか益々楽しみです。

さて,法務の仕事に引き続き,

今回は税務の仕事内容についてお話ししようと思います。

主な仕事内容としては,

・毎月の領収書や請求書等の会計入力

・年末調整や確定申告の作成補助

・顧問先への書類の受け渡し

などなどがあります。

簿記の知識はもちろん必要なのですが,

お客様によって使う勘定科目が違ったり会計ソフトが違ったりするので,

そこに慣れるまで時間がかかりました。

分からないところはとっても優しい税理士が丁寧に教えてくれるので,

その点に関しては仕事をする上で困ったことはありません(^^)/

入力したデータは税理士が必ずチェックをしますが,

金額や日付など間違いのないように日々注意をしながら入力をしています。

一部の入力は領収書を機械でスキャンして読み取り,

自動で仕訳の入力をしてくれるものもあります。

便利なのですが,スキャンする時の勢いが良く,

領収書が飛んでいってしまうので,機械から目を離せません・・・笑

現在,仕事をする上で私の敵がいます。

それは,『減価償却』です。

文字を見ただけでも少し苦手意識が出てしまうくらい難しくてややこしいんです…

簿記の資格を取るときにも苦戦しました。

例えばパソコンを購入した時,

時間が経つほど購入時よりも劣化したりして価値が減少しますよね。

そのパソコンにかかった費用を

何年かに分けて経費にしていくことを減価償却といいます。

その年数は耐用年数と言い,

パソコンであれば4年,冷蔵庫は6年とそれぞれ期間が異なります。

20万円のパソコンを購入したら,

4年間かけて減価償却費を計上することになります。

計上するときの計算式には,

一般的に定額法と定率法という2つがあります。

定額法…毎年定額を計上する方法

定率法…毎年一定の割合を計上する方法

耐用年数も様々で計算方法も2つあるなんて

そんなややこしいことしなくていいじゃんって思うのですが,

この減価償却を行わないと,長年使用されるはずの費用を1年で購入したことになり,

その年だけ利益が減り,経済状況を正確に把握できなくなってしまうんです。

簿記って知れば知るほど奥が深い…(=_=)

税務の仕事以外にも,法務の仕事の補助も行います。

日々聞き慣れない難しい法律用語が事務所内を飛び交っています。

まだまだ覚えることが多いですが,

知っていて損する事の無い知識ばかりで,

日々やりがいを感じながら仕事をすることが出来ています。

お読みいただきありがとうございました。

事務 松本

お久しぶりです!事務長の越智です。

だんだんと蒸し暑くなり,湿度も上がって参りました。

今の時期って,窓を開けると雨が入ってきちゃうし,

だからって密室だとモワモワして大変です。

唯一,裁判所の近くに毎年咲く紫陽花を見るのが

この時期の楽しみです♪

それでは,久しぶりに事務局だよりをお送りいたします。

今回は,法務担当の事務のお仕事について少しだけ語らせてください(/_・)/

事務のお仕事の1つとして,「相続人調査」があります。

具体的には,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得していき,

最終的な相続人を確定させるための資料集めをします。

戸籍謄本や住民票などは,本籍地または住所地の市区町村の役所

(専門のセンターを構えている地域もたまにあります)でないと発行してもらえません。

そのたびに県外出張に行けたら私的にはラッキーですが,

戸籍の取得のためにまさか県外まで行く人なんていません。

なので,当事務所の場合は,山口市以外は全て郵送でやり取りすることとなりますが,

そのときに必ず必要となってくるものがあります。

そう。

「定額小為替」です。

こいつが,厄介なんです・・・

定額小為替?聞いたことあるような?くらいの方も多いでしょうか。

ゆうちょ銀行で発行される為替の種類で,

現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法です。

一般的な利用方法は,役所へ住民票などの発行手数料の支払いとして使用します。

一見便利そうなこいつ(定額小為替)ですが,結構厄介者なんです・・・

まず,こいつをゲットするためには

ゆうちょ銀行の窓口までいかなければなりません。

ゆうちょ銀行の窓口営業は平日の9:00~16:00に限定されます。

ちなみに,なんでも取りそろえてる万能なコンビニでも売っていません。

事務所にある程度の定額小為替を備置していますが,

有効期限は発行から6ヶ月と指定されており,

切手のように買いだめして保管しておくわけにもいきません。

それに加え,こいつの1枚の発行手数料がなんと200円もかかるんです!

定額小為替の額面は

「50円,100円,150円,200円,250円,300円,350円,400円,450円,500円,750円,1000円」の

12種類がありますが,どの額面でも手数料は一律です。

額に問わずなので,50円分の定額小為替が欲しかったら250円払う必要があるのです。

いや,手数料高すぎん!?

数年前は1枚100円だったのですが,2022年1月から値上げがされました。

ちなみに調べてみると,民営化前の2007年9月28日までは1枚10円だったようです。

利便性も低く,また最近は郵送日数もかかるので,

よりスピード感のある事務の対応が必要だとつくづく感じます。

ただ,むかーしの戸籍(厳密にいうと改正原戸籍や除籍)って,手書きなんです。

達筆な方が多く,文字の癖や特徴で非常に読み解くのが難しい・・・

しかも文字が滲んでいたりするのです。

0.38㎜くらいのペンで書いて欲しかったな。笑

こういうところで案外悩んだり時間がかかったりしています。

こういう場合は,もう読めないところは読めない!と割り切り,

他の箇所から次に繋げる情報を読み取り,

管轄の役所へ次の郵送請求を進めていきます。

ベテランの役所の方なら読めるときもあるので,

請求の際に読めない戸籍等の写しを添付しておくのがポイントです。

こういった工夫をして,全体の取得スピードが落ちないように

気をつけて仕事をしているつもりですが,

役所側もオンライン決済を取り入れたり,

もう少し何とかならないかな~と密かに期待をしています。

そんな当事務所では,

現在事務職員の募集を行っています!(展開が強引すぎますか?笑)

法律事務の仕事ってあまり想像がつかない方も多いかと思います。

上記のような地味な作業も多いですが,

自分が集めた資料などがその事件にとって価値のあるものだと感じることができた瞬間は,とてもやりがいがあります。

私の場合は,一般的な事務の仕事だと経験できないことに

少しでも関わらせてもらえていることは,人生においてとても勉強になっています。

また,自己を肯定する意味でも良い刺激になっていると感じます。

今回は会計事務の事務職員も同時に募集を行っています。

詳しくはハローワークに掲載しておりますのでご確認ください。

つたない文章ですが,読んでいただきありがとうございました。

事務長 越智

お世話になっております,弁護士の小見山です。

今年のGWは,前期と後期に分かれていましたが,

皆様はいかがお過ごしでしたでしょうか。

小職は,前期と後期に分かれていたこともあり,

実家へ帰省する気にもなれず,

後期の中日に知人から日本海でのボート釣りに誘っていただいたので,

1日は釣りの予定が埋まり,

もう暑くなるなぁということで,

何とかキャンプも行きたいけど休みは4日間しかない……

釣りが萩から出港で,萩からほど近い場所には,

温泉に入れるキャンプ場がある……

というわけで,釣りをして,その後にキャンプで1泊,

帰宅後に魚を捌いて,仕込んで……

というかなりハードな行程でやりたいことを詰め込むことに。

釣りとキャンプでは幸い天気にも恵まれ,

楽しい時間を過ごすことができました。

キャンプが終わり,帰宅して魚を仕込み終わった頃,

別の知人から市内で開催していた

オクトーバーウェストに誘ってもらい,

体力的にかなりキツいものがありましたが,

ええい,ままよ!とそちらにも参加し,

貴重な同年代の同性の知人と知り合うこともでき,

なんだかんだでとても充実したGWを過ごさせてもらいました。

ただ,最終日にはもはや体力の限界だったようで,

昼過ぎまで寝てしまいました。

ところで,最近YouTubeやInstagramの広告で,

嵐の二宮くんが主演をしていたブラックペアンという医療系ドラマの続編が

放送されるとか何とかって情報に接しました。

俳優としての二宮くんの演技が結構好きというのもありますが,

何気に楽しみにしていたりします。いつからやるか知らないんですけど。

医療系ドラマとか,専門用語も沢山出てくるし,

医師としての当たり前にふるまうって,

演じる上で医学的な知識自体,相当な勉強が必要なのでは?

と思ったりします。

オペ中に予想外の出血に驚くなんてよくあるシーンも,

なぜ出血に驚くのかという意味付けとして,

内心から医師になりきっていないと説得力に欠けるような気がします。

その他にもドラマなら監修が付いているかもしれませんが,

医師あるあるというか,衣装やふるまいなどで,

実際の医師から見ても違和感がないのはもとより,

演出として表現されている部分もあるんじゃないかなぁと思うんですよね。

良い例えが思い浮かびませんが,

例えば,野球,特に高校野球なんかだと,

ユニホームの着方とか道具を見ると,

経験者なのか,高校から始めたのかというのが案外分かったりしますが,

ドラマ内でのユニホームの着方を区別して,

こういった登場人物の背景や設定について,

台詞のない演出もあるんじゃないかと思うのです。

同じようなことが医療系のドラマでもあるのかなぁ

なんて想像していますが,

弁護士を題材にしたドラマだと,

ベテラン弁護士って設定なのに,

バッヂが金ピカしていると,本当にベテランかよとか思ってしまい,

案外冷めてしまうことの方が多かったりします

(弁護士バッジって身に付けていると,

だんだんメッキが剥がれていくので銀色に近くなります。

紛失して再度交付を受けた場合や普段付けない先生の場合は金ピカしてますけどね。)。

何でこんなことを話したかといえば,

最近,医療事故に関する事件を担当させていただいておりまして,

膨大な量の医療記録を夜な夜な読み込んで,

知識がないので,専門書を読んで勉強したりと,

そんな時間を過ごすことが多いのですが,

ふと,もしかしたら二宮くんもこんな風に勉強したりしているのでは?

と想像,もとい妄想しながら,

もしかしたら弁護士と俳優って,

別の世界の常識や知識を身に付けないと務まらない

という意味では案外似てるのかもなぁと思ったのでした。

また,先ほど申し上げた新たに知り合った同世代の同性の方が

まさに医師なのですが,

もう少し仲良くなったら,

上記の疑問を聞いてみようかなと思います。

前回の投稿はガチガチの法律系だったので,

今回は日常系の投稿にしようと決めていましたし,

何より五月病への戒めも込める意味で投稿しようと思ったので,

これくらいにしておこうかと思います。

これから暑くなるとは思いますが,

皆様くれぐれも体調にお気をつけください。

令和6年5月吉日

弁護士 小見山 岳

お世話になっております,弁護士の小見山です。

年明けから何だかドタバタとさせていただいており,

嬉しい限りではあるのですが,

近年は身体の衰えを感じることも多く,

これが嬉しい悲鳴というやつなのかなと思っております。

身体の衰えを少しでも緩和させるため,

最近ジョギングを始めましたが,

衰えを自覚せずオーバーワークで

膝が崩壊しました,どうも小見山です。

さて,今回のテーマは立証責任と要件事実と

何だか物々しい感じになっておりますが,

これまで実務に従事してきて,

一般の方と実務家の大きな違いというか,

事件に対する印象というか捉え方に隔たりのようなものを感じることがあり,

それはどこにあるのかなぁと考えたことがありました。

まだ答えは分からないのですが,

先日,久しぶりに大学時代の友人と話していた際,

法曹には独特の言語があるよねという話になりました。

そのうちの一つが「要件事実」です。

聞き慣れない言葉だと思いますが,

民事裁判においては背骨くらいとっても大事なお作法です。

ただこの要件事実,法学部を卒業して,

法科大学院や司法修習でお勉強するようなものだったりするので,

なかなか難しかったりします。

なので,一つずつゆっくりお話してみますが,

もしかたら眠たくなるやもしれません。

寝付きが悪いという方,

もしくは多少興味を持っていただいた方,

どうぞお付き合いくださいませ(今回長いっす。)。

さて,いきなりですが,

皆さんは,法律の条文って読まれたことはありますか?

色々な法律がありますが,

条文の構造って実は結構単純なんです。

全ての法律に当てはまるわけではありませんが,

少なくとも誰かの権利や請求権を定めている条文というのは,

「法律要件」の部分と「法律効果」の部分に分かれています。

お,早速出てきましたね「要件」という言葉。

この「法律要件」というのは,言い換えると発動条件みたいなものです。

遊戯王カードとかやったことある方なんかは理解しやすいかもしれません。

で,その発動条件を満たした場合に生じる効果がそのまんま「法律効果」です。

具体例で見た方が分かりやすいと思うので,

よく使う民法の不法行為を例に見てましょう。

【民法第709条】

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

交通事故やら離婚の慰謝料請求なんかも,

大元の条文はこれです。

交通事故以外にも人殴って怪我させた場合の賠償請求もこれを使います。

でも,人を殴った理由が誰かを守るためという場合だってありますよね。

そんな時には聞いたことあるかもしれませんが,

正当防衛というのが主張できるかもしれません。

条文的には以下のとおり。

【民法720条本文】

他人の不法行為に対し,自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため,やむを得ず加害行為をした者は,損害賠償の責任を負わない。

さて,これらの条文も法律要件の部分と法律効果の部分に分けられます。

どこで区切るか分かりますか?

句読点があるから,そこじゃね?と考えた方もいるかもしれません。

句読点も条文では大事だったりしますが,

上記の条文のうち,709条を区別するとすれば,

(損害を)賠償する責任を負う。

という部分で,教科書的にいえば「賠償責任の発生」が

上記の法律効果ということになるわけです。

いつぞやの投稿で債権と債務は立場の違いで表裏一体という話をしたと思いますが,

請求する側からみると,「損害賠償請求権の発生」になります。

また,720条でいうと,

損害賠償の責任を負わない。

という部分,「賠償責任の不発生」というのが法律効果です。

法律効果の方は比較的分かりやすいかもしれませんが,

この法律効果の発生が認められるか認められないかということを

争うのが民事裁判なわけです。

では,上記の709条を例にすると,どの部分が「法律要件」になるでしょう。

結論を言っちゃうと法律効果以外の部分です。

ただ長いですよね。

なので区切ります。

この区切り方によって,

発動条件がいくつになるのかが変わってきます。

問題はどうやって区切るかということです。

先ほどみた「賠償責任の発生」という効果の発動条件は何なんでしょうか。

実はこの区切り方が要するに条文解釈なんです。

学者さんたちは,この条文はこうやって区切って読むべきだとか,

そういうことを考えるわけです。

必然的に法学部の学生が学ぶのも,

この発動条件が何なのかという部分が大半なわけです。

警察学校における民法の授業で質問してみると,

結構色々なパターンの区切り方が見られます。

なかには区切らないという猛者もいました。

これは学生に限った話ではなく,

学者さんたちも同じで教科書によっては,

若干区切り方が違ったりもします。

なので,これから紹介するのは,一例だと思っていてください。

さて,どう区切るかということですが,

例えば,こんな区切り方が考えられます。

A 故意又は過失によって

B 他人の権利又は法律上の利益を侵害した者は,

C これによって生じた

D 損害

(を賠償する責任を負う。)←法律効果

昔国語の授業で文節で区切るみたいなのがあったような気がしますが,

それと比べると気持ち悪い区切り方ですよね。

上記の区切り方だと,4つに分けられるので,

法律要件は4つあるということになりそうです。

ところが思い出してみてほしいのです。

正当防衛が成立したら賠償責任発生しませんよね。

ってことは,賠償責任が発生するためには,

「正当防衛が成立しないこと」というのも

条件に含まれるはずです。

講学上,正当防衛や緊急避難などのことを

「違法性阻却事由」と呼びますが,

要するに,正当防衛は不法行為の違法性をなくしちゃうってことです。

ん?違法性?不法行為は違法性が必要ってこと?

と考えて整理してみると,

1 故意又は過失(A)

2 侵害行為(B)

3 損害の発生(D)

4 1と3との因果関係(C)

5 2の違法性

とこんな感じになります。教科書やら入門書には,

上記のように整理したものが書いてありますが,

根底にあるのはさっきみた条文たちです。

法学部ご出身の方は共感いただけると思いますが,

教授たちってやたら条文が大事だって言ってませんでしたか。

その理由はこうゆうところから来てるんだと思います。

じゃあ区切ることはできたわけですが,

「故意」ってなんだ?「過失」ってどういう意味?

と書いてある中身がなんなのかが問題になってきます。

分かりやすくいえば,

故意はわざと,過失は不注意という意味ですが,

より正確な意味について,

学者さんたちがあぁでもないこうでもないと研究したり議論したり,

過去の最高裁で「故意とは,こういうものよ」と判示されたりして,

その意味内容というのが決まってきます。

これを勉強するのが法学部なわけです。

大抵の人たちがイメージされる法律の勉強も

おそらくこの辺りなのかなと思います。

確かに間違いではありませんし,

大前提みたいなものですが,

実際に法律を使うためには,それだけでは足りないのです。

というのも,今のところ出てきてるのって条文だけで,

実際に使うのは現実世界なわけですから,

現実世界にあてはめないといけないんです。

要するに,具体的な事例,

「この件で」故意はあるのか,ないのかを判断しないと結論が出ないんです。

例えば,法学部の期末テストの問題なんかだと,

「Aは,令和●年●月●日,どこどこにおいて,Bとの間で……」みたいな感じに,

具体的な事実関係がずらーっと書いてあって,

問題文の最後の方に「以上の事実関係を前提に,XのYに対する請求は認められますか?」と

問うてくるわけです。

上記の質問に真っ正面から答えようと思ったら,

認められるか認められないかの2択なわけですが,

試験だと大事なのは理由の方です。現実だと結論が大事ですけどね。

この理由をつらつらと書くためには,

さっきの法律要件の部分がまず大前提になってきます。

で,問題文の中に色々と事実が書いてあるので,

法律要件,つまり発動条件を満たすかどうかをひとつひとつ検証していくわけですね。

例えば,交通事故を前提すると

「本件は,不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるかが問題となる。

かかる請求権が認められるためには,(ア)故意又は過失,(イ)侵害行為

(ウ)損害の発生及び数額,(エ)アとウの因果関係があることを要するところ,

Xは前方不注視をしているのであるから,(ア)の過失があるといえる。次いで……」

みたいな感じです。

ところが,試験の場合は,「Xが前方を見ていなかった」とはっきり書いてくれているので,

じゃあ不注意やんってすぐ分かるんですが,

現実では,そもそも「Xが前方を見ていたかどうか」という事実自体の存否が問題になってきます。

これを「事実認定」といいます。

じゃあどうやって事実を認定するのか,というと,

「証拠」によってその事実があることを認定していくんですね。

この認定する過程のことを「証明」といいます。

では,その証明は誰がしなきゃいけないの?ということですが,

これはざっくばらんに言えば,

当該事実を証明することによって得する人です。

例えば,709条の法律効果はなんでしたっけ?

そう,「賠償責任の発生」でしたよね。

これで得するのは,賠償請求をしている側の方です。

だって認められたらお金もらえますから。

あれ,でも待ってください。

正当防衛の720条の法律効果は「損害賠償責任の不発生」でしたよね?

どうなるん?と思ったそこのあなたは抜群のセンスをお持ちです。

そうなんです。正当防衛については,正当防衛を主張する側,

つまり賠償請求されている方が得することになるんですね。

なので,正当防衛については,

請求されている方が証明しなきゃいけません。

これで話が終わったら楽ですが,現実は甘くないようで。

証拠によって頑張って証明していくんですが,

結局,その事実があるのかないのかよく分からんという状況に陥る場合があります。

これを「真偽不明」といいますが,

その場合に当該事実を「存在する」と取り扱うのか,

「存在しない」と取り扱うのかによって大きく異なります。

先ほどの事例でいうと,

「Xが前を見てたか見てなかったかはよく分からん」という状況で,

「Xが前を見てなかった」と取り扱うのか,

「Xは前を見てた」と取り扱うのかということです。

前者であれば,過失がありそうですけど,

後者であれば,過失はなさそうですよね。

この場合,どうするかというと,

当該事実を証明することによって得する人にとって,

不利益に扱うということにしています。

例えば,上記の例でいえば,

「Xが前を見てなかった(Xの前方不注視)」という事実を証明することによって,

得するのは請求する方なので,請求する方にとって不利益に扱います。

つまり,「Xは前を見てた」と扱われるということになるわけです。

この真偽不明の場合に被る負担や不利益のことを「証明責任」とか「立証責任」と呼んでいます。

やっとタイトルの一部回収……。

なんか不思議な考え方に思えますが,

よくよく考えてみたら当たり前なんです。

というのも,ある日突然知らない人から,

訴訟を起こされて,証明も不十分なのに,

「うん,その事実認めまーす。」ってなったら,

もう訴訟起こしたもん勝ちみたいな世界線になっちゃいます。

証明できたら得をするわけですから,

証明できなかったら損するのは当たり前っちゃ当たり前です。

この「証明責任」という考え方を採用することによって,

「この事実の証明責任はどっち?」という発想が出てくるわけです。

つまり法律要件に該当する具体的事実を証明責任という物差しで分類することができちゃうんですね。

そうすると,あら不思議。

平面的だった法律要件が2つに分類できるので,

何だか立体的になってきます。

さきほど見た不法行為に基づく損害賠償請求の法律要件も

【請求者が証明】 【被請求者が証明】

1 故意又は過失

2 侵害行為

3 損害の発生

4 1と3の因果関係

5 違法性阻却事由

こんな感じに法律要件を証明責任の所在によって分類できちゃいます。

そうすると,法律要件としては5つあったはずですが,

証明責任で分配してみると,

請求する方が結局証明しなきゃいけないのは4つしかないということになります。

このように請求する側がとりあえず証明しなきゃいけない法律要件に該当する具体的事実のことを

「請求原因」と呼んだりします。

訴状の目次立てには,「請求の趣旨」と「請求の原因」という項目が必ずあるので,

もし訴状を見る機会があれば確認してみてください。

さて,請求原因に対して,被請求者側は,態度を決める必要があります。

民事訴訟で定められた態度は,「認める」,「知らない(不知)」,「違う(否認)」の3つです。

これを請求原因事実ごとに明らかにしていきます。

例えば,請求原因として「Yに殴られた(侵害行為)」と主張している場合,

「いや殴ってませんけど?」というのは,

請求原因と相反する事実なので,「否認」という態度になります。

なので,請求者は,殴られたということを診断書とか色々な証拠によって証明しなきゃいけません。

逆に「確かに殴った」と認めるということは,事実関係に争いがないってことですから,

証明する必要がないですよね?

なので,認めるという場合はその事実はあったということになります。

なので請求原因事実を認めることを「自白」といったりします。

なお,「知らない」という態度だと事実関係に争いがあるのかないのかはっきりせず,

自白は成立しませんから,否認と同じく証明を要することになります。

さて,否認もむなしくとりあえず請求原因の4つの事実が証明されちゃったとしましょう。

このままでは請求が認められちゃいます。

で,例えばですが,

「確かに相手方をわざと殴りましたよ?でも私は自分の身を守るためにやったんです。」

ってな具合に反論するわけです。

この反論のことを「抗弁」といったりします。

例えば,正当防衛を抗弁として主張して,

これが認められた場合,

法律効果は「損害賠償責任の不発生」でしたよね。

つまり請求原因によって発動するはずの効果を阻止しちゃうわけです。

このように,抗弁は「確かに殴りましたよ?」と請求原因が認められることが大前提です。

「いや殴ってませんけど?」という反論は,

請求原因事実と相反する事実なので「否認」でしたよね。

なので,抗弁とは,「請求原因事実と両立する具体的事実で,かつ請求原因による法律効果を妨害する事実の主張のことをいう。」

なんて定義されたりします。

で,更に抗弁と両立する抗弁の法律効果を妨害する事実の主張のことを「再抗弁」,

再抗弁と両立する再抗弁の法律効果を妨害する事実の主張のことを「再々抗弁」といいます。

再抗弁は請求する側,再々抗弁は請求される側がそれぞれ証明責任を負うことになるのですが,

まぁ頭混乱しますよね。私もです。

請求原因も抗弁も再抗弁も再々抗弁も,

先ほどみた条文から導かれる法律要件と法律効果という構造をしているのは同じです。

なので,請求原因に該当する具体的事実や

抗弁に該当する具体的事実のことを総じて「要件事実」なんて呼びます。

(やっとタイトル回収……長い。)

ただ現実の世界の事実関係というのは,

多岐にわたりますし,何といっても複雑です。

何の指標もなく話を伺っていても,もう何が大事な事実なのか訳が分かりません。

そこで,その複雑な事実関係を

要件事実という観点から見ていくと,

誰がどの場面で証明しなきゃいけないのかということが

見えてくる,つまり何が重要な事実で,

何があんまり関係ない事実かが見えてくるわけですね。

なので,事案ごとに要件事実がよく理解できていないと,

相談時間が長くなりがちだったりします。

ここまで偉そうにつらつらと要件事実について説明してますが,

恥ずかしながら,未だにボスによく怒られ……ご指導いただくことも多いです。

冗談はさておき,

要件事実なんていう言葉を聞いたことすらないという方が多いのではないかと思いますので,

当然ながら依頼者の方も要件事実という観点を持っていらっしゃる方は少ないわけです。

なので,相談者さんや依頼者さんにとってはすごく重要な事実だとしても,

必ずしも要件事実的には大事ではないということもあったりするんですね。

そういった意味で,

依頼者の方からすると,

なんで大事なことなのに主張してくれないんや!

なんて不満も抱かれる方もいらっしゃるかもしれません。

頑張って説明はしてみるんですが,

なかなか伝わらないことが多ったりします。

と思って,今回要件事実というテーマを選んでみたんですが,

無駄口が多いからでしょうけど

文章にするととんでもない長さになりましたね。

次はもっとライトなテーマでお話できたらなと思います。笑

とにかく,要件事実は我々弁護士にとっては,

複雑な事実関係を紐解くための現実の見方であり,

また心強い味方でもあるってことです(サブタイトル回収!)。

最後までお読みいただき,

ありがとうございました!ではでは。

(※ 要件事実については,一部説明のために正確性を度外視して簡素化している部分もあるので,

あくまでイメージするための参考にとどめていただければ幸甚です。)

令和6年4月吉日

弁護士 小見山 岳

明けましておめでとうございます,弁護士の小見山です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

例年に引き続き,秋穂の美濃ケ浜で年越しキャンプをしてまいりました。

大晦日は若干の雨風にさらされた時間もありましたが,

年が明けてからは天候にも恵まれ,

無事,初日の出を拝むことができました。

年越しキャンプも今年で4回目となりましたが,

相変わらず日の出は美しく,

設営や片付けは大変ですが,

来て良かったなと思わせてくれます。

ところが,キャンプから帰ってきた後,

能登半島地震や羽田空港での火災など

痛ましい報道に触れ,

コロナの収束に安堵したと思ったら,

今年は天災と人災かと何だか気持ちが落ち込んでしまいました。

被災地では現在も余震が続いている状況のようですが,

一日も早い復興を祈るばかりです。

昨年は年男ということで,

気持ちは亀のようにコツコツと辛抱強く,

仕事はうさぎのようにテキパキと迅速に,

といった目標を掲げたと記憶していますが,

気持ちはうさぎのように落ち着きがなく,

仕事は亀のようにのんびりとしていた

と言わざるを得ない部分が多かったように反省しています。

気が付けば,今年で弁護士9年目を迎えることとなり,

弁護士としては,もはや若手とは言い難く,

中堅と言われる年数が経過していました。

本当にあっという間で,

まだまだ未熟だと痛感する日々ですが,

少しずつでも登録年数に見合う弁護士に,

そして社会人としても自覚ある人間となれるよう

精進していこうと思います。

2024年,頑張るぞーーーーー!!

被災地の一日も早い復興を願って。

令和6年1月吉日

弁護士 小見山 岳

平素は格別のお引き立てを賜り,厚く御礼申し上げます。

さて,誠に勝手ながら,当事務所は

令和5年12月29日(金)から令和6年1月4日(木)まで

年末年始のお休みとさせていただきます。

恐れ入りますが,当事務所に御用の方は令和6年1月5日(金)以降にご連絡ください。

ご迷惑をおかけしますが,よろしくお願いいたします。

こんにちは。

税理士の越智満です。

今年も年末調整の時期になりました。

この時期になると気になる方が増えますし,

無料相談等でも結構な数聞かれるのが,

「いくらまでなら扶養でいいんですか?」

というお話。

物価上昇もありますし,できる限り少ない負担に抑えたいという気持ちはよくわかります。

また,ニュースでもちょいちょい扶養については取り上げられてますよね。

しかし,扶養とは?

辞書によると,

扶養とは

生活できるように世話をすること。

だそうです。

また,

民法第877条には,

相互扶養義務という規定があり,

直系血族及び兄弟姉妹は,

互いに扶養をする義務がある。

と,なっています。

親と子はもちろん,

じいちゃんばあちゃんと孫という関係でも,

家族はみんなで助け合いましょうねといった感じでしょうか。

さて,所得税と住民税の関係では,

配偶者や子供などがいる場合,

1人で暮らすより大変でしょ?

ということで,

養っている人(扶養者)の税負担が少なくなる

「扶養控除」

「配偶者控除」

「配偶者特別控除」

といった所得控除がありますが,

配偶者や子供などの収入が一定金額以上になると,各種控除が適用できなくなります。

この一定金額がいわゆる「○○万円の壁」とか言われたりしているのですが,

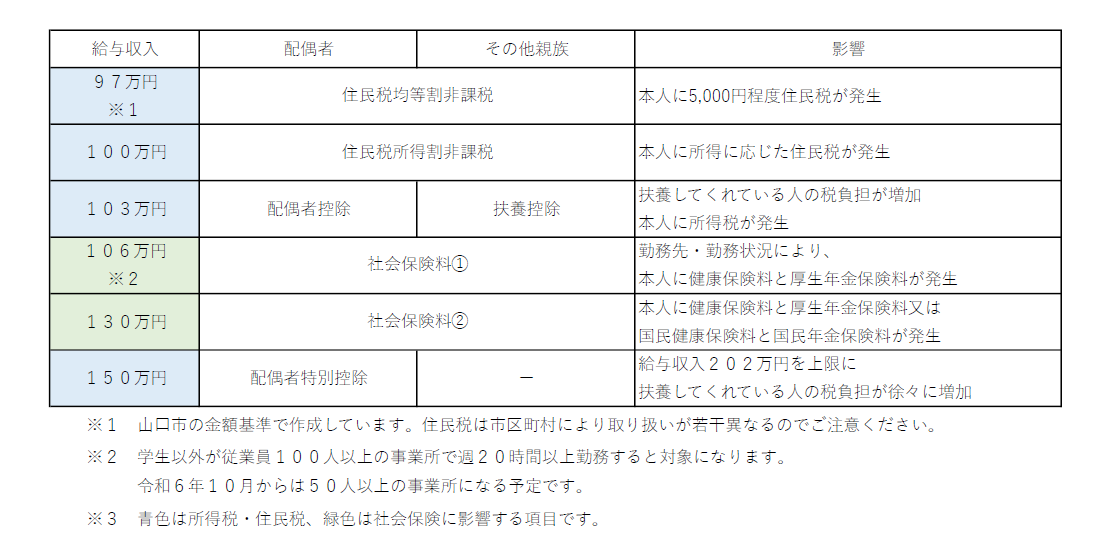

壁は配偶者かその他の親族かで異なります。

年間給与収入で見ると

今はざっくりこんな感じで,

それぞれの壁を越えることで影響が出てきます。

この給与収入については,

所得税と住民税は1月1日から12月31日に受領した年間収入で扶養に入れるか否かが判定されますが,

社会保険は勤務予定期間を考慮したうえで,

年間収入の基準金額を12カ月で割った月額で判定されます。

例えば,

同居の子供が8月に就職した場合で子供の年間給与収入が80万円だったとき,

所得税と住民税は1月から12月は扶養内

社会保険は1月から7月は扶養内,8月から12月は扶養外

と,なりますし,

同居の子供が7月に離職した場合で子供の年間給与収入が130万円だったとき,

所得税と住民税は1月から12月は扶養外

社会保険は1月から7月は扶養外,8月から12月は扶養内

と,なります。

配偶者なら,

年間給与収入が103万円を超えても150万円までなら

配偶者控除と同額の配偶者特別控除が適用できるため,

扶養者の税額に影響はないですが,

その他の扶養親族の場合は,

年間給与収入が103万円を超えると

扶養者の税額に影響が出てしまいます。

特に大学生の年代は扶養控除の額が大きくなっているので,

扶養控除があるかないかで税負担が9万円以上変わってしまいます。

世帯で考えると

大学生の子どもの年間給与収入が中途半端に103万円を超えるようなら,

お小遣を渡した方が使えるお金が多いかもしれないです。

私が大学生のときは,

なんとなく年間103万円というのを気にしてアルバイトをしていたのですが,

年間101万円程度お給料をいただいた翌年に住民税の納付書が届き,

「扶養から外れたのか?」と少し焦った記憶があります。

ギリギリセーフでした。

※ 令和5年12月時点の取扱いとしてご覧ください。